-

可能です。その際は、表面を清潔な状態にするために予め洗浄作業が必要になります。

もしMORTEX®コーティングに、予め汚れ防止加工がされていれば、その防止剤を取り除くことが必要不可欠です。

浸透性の汚れ防止剤を使われた際は、膜の内部の浸透した部分まで削り取る必要があります。

その上からMORTEX®コーティングの新たな層を塗り重ねる際、プライマーRESIDUR を塗ることは必要不可欠ではありませんが、作業は簡易になります。

テクニカルデータシートの内容を確認をした後、それぞれの製品を施工してください。 -

多くのキッチンシンクが作られ、ご満足いただいています。

しかしながら、様々な理由からキッチンシンクでの使用はできるだけ控えることをお勧めいたします。 -

MORTEX® コーティングで、洗面台、洗面シンクをつくると、とても美しく仕上がります。

お客さまの使用の仕方、頻度、嗜好に従い、汚れ防止加工は必然的に行われなければなりません(F&Q 「どのようにMORTEX を手入れするのですか?」を参照)。 -

その要望にお応えするため、BEAL は MORTEX COLOR 2-F1、F2、F3、F4 を開発しました。ポリカルボネート製のコテで施工すると、コテ波があまりなく、均一な面に仕上がります。F1とF2は、床の仕上げ材として適しています。F3、F4 は壁や天井での使用のためのものです。

コテで強く圧力をかけて薄く塗ると、下地の模様や色が浮き出て重なり合い透明感のある仕上げを作れます(MORTEX COLOR 2-F4)。コテで触りすぎると、コテ波が激しく現れます。壁の途中で塗り作業を一時中断して、時間を置いてから塗り作業を始めると、様々な理由(前後の膜が馴染まない、顔料の量の違いから色が変わるなど)で、継ぎ目が目立ってしまいます。MORTEX COLOR 2-N は、施工者の千差万別な動きや作業の跡が、意匠仕上げに反映できるように開発されています。表現することに貪欲で才能ある施工者は、自分にしか出来ない、エンドユーザーと施工者がそれぞれ満足感する、MORTEX®コーティングの個性的な意匠性を作り出せます。

-

BealがMORTEX®製品ラインアップの唯一の製造会社で、商標を登録しています。模造品、偽物が出回っており、それらは同様の品質を伴わないため、使用者は注意が必要です。

BEAL INTERNATIONALの製品、特にMORTEX®, BEALSTONE® とCAPILASIL® は、法的に保護された製品です。BEAL INTERNATIONALは使用者の高い品質への要求に応え、結果を保証する義務を負っています。製品の販売は、BEAL INTERNATIONALと正規あるいは非正規販売店によって安定的に行われます。販売拠点は www.beal.be から検索出来ます。

多くの競合会社が、BEAL INTERNATIONAL の名前を無許可で利用し、虚偽の説明で消費者を欺き、自らの品質の伴わない製品を販売しようと画策しています。使用者の方々におかれましては、模造品や偽造品に十分ご注意いただき、そのような製品に遭遇された際には info@beal.be までご連絡いただきますよう切にお願い致します。

-

施工前、後の下地は、良好な状態で、乾燥し、光沢のあるツルツルの状態ではなく、埃や油成分などが付着していない清潔なものでなければなりません。また材質は硬質で、ゼリーのように柔らかくなく、且つ粉を噴いた状態でないものに限ります。

MORTEX® COLOR 2 は様々な下地に接着します。

- 鉱物下地:モルタル、スラブ、コンクリート、各種壁用塗材、セメント系塗材、表面が光沢でないタイル、など。

– MDF など、木チップを圧縮し防水加工されたパネル

– 強化材を伏せ込んでセメント系塗材で加工されたポリスチレンやポリウレタン製のパネル、あるいは繊維セメントパネル。

– 石膏、石膏パネル(通常のものと防水加工が施されもの)。

– ガラスや金属上にも接着試験を行い、よい結果が得られました。

その他の素材をご使用の際は、事前試験を行なってください。プラスチックでコーティングされた面は避けてください。

下地が様々な他の素材で構成され、継ぎ目があり、且つ安定していない場合(タイルや木パネルなど)、それぞれの下地の表面張力の違いから生じる膨張収縮の動きを可能な限り抑え込み、剪断されることを避ける対策をとる必要があります。その際、下記の対策が考えられます。

• 継ぎ目となる部分に強化材、あるいはネットを貼る

• テクニカルレイヤー一層目の膜内全面に強化材を伏せ込む

• コーナー(入隅、出隅)にモルタルに接着する専用強化マットを貼る

• 下地表面全体に、下地と塗材の接着を解離させ動きを吸収する膜を張る

下地の安定性を確保することが大前提となります。わからない点があれば、弊社担当までお問い合わせください。いずれの場合においても、事前試験を行い確認することをお勧め致します。 -

MORTEX COLOR 2-N、F1、F2、F3、F4で作られた面のメンテナンスは;

ー汚れ防止加工されていない場合;腐食成分を含まないもので均一に洗浄、メンテナンスを行う。

ー汚れ防止されている場合;使用したBEAL製品のそれぞれのテクニカルデータシートを参照。日々の清掃には;FINISH SA TRの水溶液を使用。

カルキ除去には;F&Q 「MORTEX®コーティングにこびりついたカルキはどのように洗浄しますか?」を参照。

各種汚れ防止剤 Polythane N120、FINISH SA、Oil OH、Bipur、Repeloil、Bealwaxを使用の際には;それぞれのテクニカルデータシートを参照。 -

通常の条件下で、20度の温度で乾燥させた場合、最低48時間養生します。 膜内部まで十分硬化し、研磨作業でかかる外力に耐えうる接着性が得られるまで、MORTEX® 製品を養生してください。

-

可能です。MORTEX POOL の施工法システムをきちんと遵守することが条件です。ご要望の方は弊社テクニカル・サービスまでまずはご相談ください。

-

1. 汚れの原因

MORTEX COLOR 2-Nの膜に付着する汚れは、表面の仕上げ方、特に籠手波が荒く、凹凸の激しい表面に下げた際に顕著に現れます。MORTEX® 製品は、非常に肌理の細かいものから、荒々しい表情まで、千差万別な仕上げ方法が可能です。肌理細かく、表面が締まっていればいるほど、汚れ成分が入り込む要因となる微小な穴や空隙が少ないため、汚れがつきにくい状態になります。

テクニカルレイヤーを作る際(床や浴室での施工)でも、表面に空隙がある状態では、適切な施工が行われていないと言えます。弱点のある場所では防水性能は保たれず、汚れもつきやすい状態になるでしょう。

床を凹凸の激しい状態に仕上げた際、使用してすぐに汚れが目立ってくるでしょう。床タイルに深い目地がある場合や、トラバーチンのような穴が多い石を床材に使用した際と全く同じ状況になります。

表面的な手入れ清掃ばかりで、定期的に徹底洗浄を行わないと、隙間の奥に付着した汚れは残り、時間をかけて堆積、乾燥を繰り返すことで、やがて固形化します。そのような固形の泥のような状態になると除去することが大変難しくなります。 2.どのように汚れを防げますか?

徐々に汚れが染み付いていくことを防ぐには、表面を滑らかにしあげること、そして適切な汚れ防止加工を行うことが最適です。

本施工に入る前に、施工者に見本制作(最低80x80cm角程度の大きさのもの)を依頼し、エンドユーザーのお客様に同意を得るプロセスを取ることを常にお勧めしています。

汚れが頻繁につく床の表面(庭の出入り口など)を、凹凸が激しい表面に仕上げることはお勧めしません。

MORTEX COLOR 2-Nによるテクニカルレイヤー2層目の上に、肌理の細かいMORTEX COLOR 2-F2で仕上げの塗布を行うと、表面は滑らかになり、微小の穴のない、よく締まった表面になります。

もし微小な穴がある場合には、施工者はその穴内部にも適切な汚れ防止剤がきちんと塗布されるよう注意しなければなりません。 -

際や縁に使う柔軟性の高いコーキング(例:床と壁の間、床と家具の間など)には、各素材の収縮膨張で起きる動きに対応するために、MSポリマー(変性シリコン、天然石やガラスに対応するもの)の使用を推奨します。バッカーの使用も合わせて推奨します。

この材料は、MORTEX®コーティングと接触した部分や他の素材に、一般的なシリコンのような染みを作りません。さらにMSポリマーは、防水性能が高いという利点があり、構造的な動きが発生する可能性のある部分の目地材として多く使用されています。オイル系のものを汚れ防止に使用する際、加工を行う前にコーキングをうつ作業を行う必要があります。

例えばシャワー室を作る際、トレイの縁とMORTEX® コーティングの間に3mm程度の隙間を均一に設け、MSポリマーを打ちます。必要であればバッカーを使用してください。

水道管を通した穴の周りにもMSポリマーでコーキングをうつ必要があります。

コーキングは経年で劣化しますので、定期的に検査し、必要であれば交換します。 -

出来ません。他社の製品で弊社の登録商標を保証することはできず、他社の製造を弊社で管理できないという、シンプルで当然な理由です。

不具合は、準備中の攪拌作業中、あるいは塗り付け施工時、もしくは施工後しばらく期間を置いて発生する可能性があります。 -

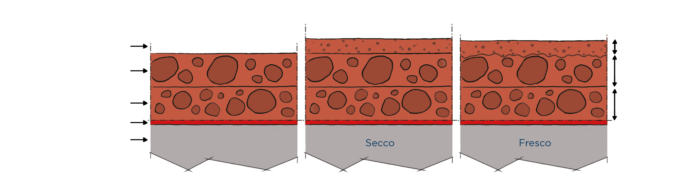

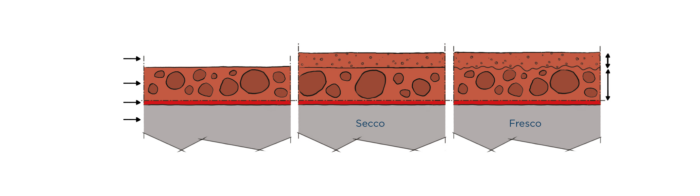

断面図の左側にある矢印の位置に、それぞれのシステムの説明にある文が上から下へ対応します。

注記: MC = MORTEX COLOR

機能性を引き出す技術施工:屋内と屋外

– 意匠を整える3層目(オプション)MC 2-F1 またはF2(Secco 、Fresco 塗り屋内使用のみ)MC2-N(Fresco 塗り屋内外で使用)

– テクニックレイヤー2層目 MC 2-N

– テクニックレイヤー1層目 MC 2-N

– 接着を安定させるプライマー(屋内使用のみ)Resipox W は屋外使用可。

– 下地

一定の機能性を発揮させつつ行う(セミ・テクニック)施工:屋内

– 意匠を整える2層目(オプション)MC 2-F1 またはF2(Secco 、Fresco 塗り)MC2-N(Fresco 塗り)

– テクニックレイヤー1層目 MC 2-N

– 接着を安定させるプライマー

– 下地

意匠的な施工

– 意匠を整える2層目 MC 2-N あるいは F1、F2、F3、F4

– 意匠レイヤー1層目 MC 2-N あるいは F1、F2、F3、F4

– 接着を安定させるプライマー

– 下地 -

汚れがつく原因

MORTEX® 製品を、表面の凹凸を激しく、且つ、小さな穴が至る所に沢山出来た状態で仕上げると、油成分を帯びた液体や様々な染みの原因となる成分が、その開口部から膜内部に侵入する可能性があります。このような場所は、膜と汚れ防止加工の弱点です。汚れ成分が膜内に侵入しないように、激しい凹凸や穴が出来ないように表面を仕上げることが必要です。そのような小さな穴が多く開いた面に、通常のローラーや刷毛でニスやオイルなどの汚れ防止剤をそのまま施工しても、粘性が高いため、なかなか小さな穴の中に汚れ防止剤が入り切りません。その際は、筆やブラシのようなもので、穴の縁や深部に届くまで叩くように汚れ防止剤を押し込む作業が不可欠となります。

凹凸の激しい、穴の沢山開いた表面に、通常の汚れ防止加工を施したが、上記の弱点から汚れ成分が侵入し、結果染みがついてしまったという事例が、弊社にも報告されています。一度侵入した油成分は、そこに留まり、除去することはなかなか出来ません。

テクニカルレーヤー(床や水場を施工する際の膜)を作った際、これらの弱点が出来ているということは、施工が適切に行われていないことを意味します。防水性能が確保されていないことは勿論、汚れがつきやすい状態でもあるからです。

同じ施工現場に、汚れが沢山ついている場所と比較的汚れの少ない場所がまばらに存在するケースでは、適切な施工が行われていれば、汚れの付着も少ないということの証明となります。汚れや染みが発生した場所は、汚れ防止加工がきちんと行われていない場所のみです。 ですから弱点となる穴の空いた部分や凹凸の激しい部分にニスやその他の汚れ防止剤を押し込み、きちんと奥まで入り込むように塗り付ける必要があります。

勿論、表面を滑らかに仕上げても、汚れ防止剤を疎かに塗れば、同じ現象が起きることは言うまでもありません。適切な施工が、汚れを防ぐ方法です。

施工する現場の仕様に応じた見本の作成を行い、籠手の波模様や凹凸の強弱、肌理の細かさを事前に確認することをお勧めします。例:浴室、シャワー室、キッチン天板などを作られる際、手入れを簡単にするため、汚れのあまりつかない肌理の細かい仕上げを推奨します。

また凹凸の激しい施工をした場合、表面だけではなく、膜の奥でも空隙が広がり、つながっているケースがあり、その際はさらに汚れ防止加工は困難となります。それらの空隙に各種汚れ成分、石鹸染み、油成分、毛染め剤、小麦粉、バターなどが入り込みます。また水の通り道ともなります。

結論として、仕上げの際に、表面をよく締め、小さな穴や凹凸ができるだけ出来ないように仕上げ、その後適切な施工法をきちんと遵守しつつ汚れ防止加工を行うことが、汚れがつかないようにするために、最善かつ必要な工程となります

-

MORTEX® 製品に関するテクニカルデータシート(www.bealinternational.comから閲覧可能)、講習会のシラバス(講習会参加時に配布)をともにご参照ください。

要点:浴室など水場での使用では、Mortex コーティングの表面をなるべく肌理細かく、小さな穴(microcavities 微小の空隙)が残らないように施工してください。

その上から施工する汚れ防止剤の施工を簡便にし、且つ石鹸滓やカルキなどがこびりつくことを防げます。

日頃の手入れや清掃も簡単になります。F&Q 「MORTEX®をどのように手入れするか?」をご参照ください。表面を肌理細かく仕上げた後、適切な汚れ防止剤を施工します(www.bealinternational.comから閲覧できるテクニカルデータシートを参照)。 -

ニスがその本来の性能を発揮するためには、ニスの一般的工法と、www.bealinternational.comで閲覧できるテクニカルデータシートに記載されている施工法を遵守しつつ施工する必要があります。

表面が傷つけられ、膜が破損されたニスの表面は、汚れ防止加工を行っていない面と同じです。その膜の破損された部分に現れた染みや汚れを落とすことは大変困難でほぼ不可能と言えるでしょう。

それぞれの製品のテクニカルデータシート( www.bealinternational.comでダウンロード可能)を施工前に注意深く読み、理解してから施工を行ってください。本来の性能を発揮させるためには:

・ニスを塗る下地を完全に乾燥するまで待ち、施工前にきちんと汚れをとり清潔な状態に準備します。

・適切な刷毛やローラーで、縦方向、横方向と何度か交差させつつ、ニスを塗り付けます。回を重ねるごとに、刷毛やローラーの圧力を少しづつ緩めていって、最終的に塗り跡が残らないように配慮します。

・凹凸の激しく、小さな穴が多く開いている下地には、ニスをよく含ませた筆の頭で凹みや穴の部分を叩き、穴深部によくニスを入り込ませまてから全体に塗り付けます。この作業を怠ると、ニスの塗られていない穴や凹みから汚れ成分や水分が侵入し、ニスの膜の裏側に、取り除くことが不可能な染みが発生します。 -

二層重ねで、フレスコ塗りで仕上げられたMORTEX® とは、一層目がまだ完全に硬化しきっていない状態で二層目を重ね塗りする技法で作られた面です。二層目を塗り重ねる際のタイミングは:

– 手のひらで塗った面を押さえた際、跡がつかない程度に硬化している状態、

– その一方で、指先で一点を回転させながら軽く押していると、MORTEX®の膜が少し凹むくらいの状態です。 -

オリジナルの包装袋、あるいは容器でよく閉められた状態で、テクニカルデータシートで推奨されている保管条件が守られていれば、後日、他の現場でも使用は可能です。使い回しが可能になるよう、BEAL はどのような現場でも対応できる無色の製品を販売しています。

-

ニスを塗ったMORTEX®コーテイングに汚れや染みがついたとしたら、引っ掻く傷や衝撃によってニスの膜が破断したか、あるいはテクニカルデータシートに記載されている施工法を遵守せず施工されたかのいずれかの可能性が非常に高いです。原因を追求されたい方は、F&Q「MORTEX®製品に汚れたついた原因はどのようなもので、如何に防げますか?」をご参照ください。

吸水性の高い紙などの素材で、毛細管現象を用い、染みの成分をある程度吸い取れる可能性もあります(F&Q「毛細管現象による洗浄法」を参照)。

もし、上記の洗浄方法で納得のいく結果が得られなかった場合、ダイヤモンド製の研磨機器でニスの膜を削り取るしか方法はありません。ニスを完全に除去したのち、さらにMORTEX®の膜に染み付いた汚れも一緒に取り除き、新たなMORTEX®の膜で綺麗に表面を整えます。その際、MORTEX COLOR 2-F2を仕上げに使用すると、より肌理の細かい面を簡易につくれ、ニスを塗る際の作業事故(穴の発生)も軽減されます。

MORTEX® コーティングを十分乾燥させた後(養生時間については www.bealinternational.com で閲覧できるテクニカルデータシートを参照)、選んだ汚れ防止材を施工法を遵守しつつ塗り付けます。

注記:浴室、シャワー室などの水場での使用で防水性能が必要な際、削り取られて膜厚の薄くなった部分には、新たにMORTEX COLOR 2-Nを塗りつけて十分な膜厚を確保する必要があります。(F&Q「MORTEX®のシステム化された塗り方には、それぞれどのような違いがありますか?」を参照

-

はい、床暖房の仕上げに使用できます。他のタイプの仕上げ材についても言えることですが、下地と温度の影響について適切に準備、対応する必要があります。

下地

モルタルで熱源を埋めるタイプの施工では、スラブとなるモルタルが乾燥し、清潔な状態でなければなりません(www.bealinternational.comで閲覧可能なテクニカルデータシート参照)。また暖房器具は施工4日前から消した状態にしてください。

下地が様々な他の素材で構成され、継ぎ目があり、且つ安定していない場合(タイルや木パネルなど)、それぞれの下地の表面張力の違いから生じる膨張収縮の動きを可能な限り抑え込み、剪断されることを避ける対策をとる必要があります。その際、下記の対策が考えられます。

• 継ぎ目となる部分に強化材、あるいはネットを貼る

• テクニカルレイヤー一層目の膜内全面に強化材を伏せ込む

• コーナー(入隅、出隅)にモルタルに接着する専用強化マットを貼る

• 下地表面全体に、下地と塗材の接着を解離させ動きを吸収する膜を張る温度

通常の床暖房の温度は、最大で28-30度に設定されています。

MORTEX® が完全に乾燥してから(最低7日間の養生)、48時間で2、3度づつ温度が上がるように温度設定をし暖房をつけてください。一度消して、改めて暖房をつける際にも、常に48時間で2-3度温度上昇するようご使用ください。 -

常に、清潔で埃が付着していない、安定した下地に施工することが前提です。

疑いがある場合は、強化ネットBEALTEX を2層施工の際の層の間に伏せ込みます。

グラスファイバー製のBEALTEXは、比較的弱い力の動きに対応するためのもので、すべての割れの原因に対応することを保証するものではありません。

下地に大きな幅の割れが発生しても、その部分のMORTEX® の膜には、細かなヘアークラックの発生のみ抑えることができるよう、網状の強化布が下地の動きを吸収し、割れに対抗する役割を担います。MORTEX®コーティングにはある程度の柔軟性がありますが、ゴムのような弾性はありません。

動きが依然止まっていない亀裂部を修繕することは、下地の構造レベルで動きの原因を改善しない限り、常に困難です。壁面や床にエキスパンジョイントがある場合には、必ずそれを尊重しつつ、MORTEX® コーティングの施工を行ってください

ご質問の答えが見つかりませんか?

ご遠慮なくこのフォームからお問い合わせください。できるだけ早くご返答いたします。

"*" indicates required fields